FIAT500で東海道を行く(新居宿~宮宿)

FIAT500で東海道を行く(新居宿~宮宿)

(画像はマウスオーバー又はタップで拡大できます)

これまで東海道の宿場町を起点とする街道をいくつか走ってきました。今回は主に愛知県内の東海道を東から西に走ってみたいと思います。

今回の旅のスタート地点は静岡県湖西市の、江戸から数えて31番目の宿場町である新居宿です。江戸時代には厳しい検問が行われた新居関所あったところでもあります。新居関所跡から国道301号に出て西に走り、京町交差点で左折し南に向かいます。県道417号と交わる辺りは、新居宿の加宿である橋本宿があったところです。加宿とは幕府公認の宿場町の補助的な宿です。橋本西交差点からは県道の一本北の道が東海道となります。この道には旧街道でよく見られる松並木が残っています。しばらく西に走ると旧白須賀宿に入ります。もともとはこちらが公式な宿場町でしたが、宝永地震(1707年)と津波により壊滅し宿場機能は高台に移転されました。

今回の旅のスタート地点は静岡県湖西市の、江戸から数えて31番目の宿場町である新居宿です。江戸時代には厳しい検問が行われた新居関所あったところでもあります。新居関所跡から国道301号に出て西に走り、京町交差点で左折し南に向かいます。県道417号と交わる辺りは、新居宿の加宿である橋本宿があったところです。加宿とは幕府公認の宿場町の補助的な宿です。橋本西交差点からは県道の一本北の道が東海道となります。この道には旧街道でよく見られる松並木が残っています。しばらく西に走ると旧白須賀宿に入ります。もともとはこちらが公式な宿場町でしたが、宝永地震(1707年)と津波により壊滅し宿場機能は高台に移転されました。

潮見坂と呼ばれる坂を上り北に向かいます。坂を上り切り小学校の手前に潮見坂公園があります。ここから見える光景は「遠江八景」の一つ「潮見晴嵐」と呼ばれます。 北西に進んでいくと、江戸から数えて32番目の宿場町である高台移転された白須賀宿に入ります。またそのまま東海道を進んでいくと白須賀宿の加宿である境宿に入ります。旧国道1号(現・県道173号)に出て西に進むと境川を越えて愛知県豊橋市に入ります。旧国名も遠江から三河となります。

潮見坂と呼ばれる坂を上り北に向かいます。坂を上り切り小学校の手前に潮見坂公園があります。ここから見える光景は「遠江八景」の一つ「潮見晴嵐」と呼ばれます。 北西に進んでいくと、江戸から数えて32番目の宿場町である高台移転された白須賀宿に入ります。またそのまま東海道を進んでいくと白須賀宿の加宿である境宿に入ります。旧国道1号(現・県道173号)に出て西に進むと境川を越えて愛知県豊橋市に入ります。旧国名も遠江から三河となります。

現在の国道1号に出て北西に進みます。籠田交差点で本来のルートを外れて有楽製菓の直売所に立ち寄ります。有楽製菓はチョコレート「ブラックサンダー」を作っている会社です。籠田交差点から国道1号に戻り、二川ガード南交差点で国道を外れ東海道新幹線とJR東海道本線の線路を越えます。線路沿いに西に進むと江戸から数えて33番目の宿場町である二川宿に入ります。二川宿本陣資料館は、東海道では2か所のみ現存する本陣の建物を改修した施設です。

現在の国道1号に出て北西に進みます。籠田交差点で本来のルートを外れて有楽製菓の直売所に立ち寄ります。有楽製菓はチョコレート「ブラックサンダー」を作っている会社です。籠田交差点から国道1号に戻り、二川ガード南交差点で国道を外れ東海道新幹線とJR東海道本線の線路を越えます。線路沿いに西に進むと江戸から数えて33番目の宿場町である二川宿に入ります。二川宿本陣資料館は、東海道では2か所のみ現存する本陣の建物を改修した施設です。

二川宿を抜け北西に進み、再び国道1号に出て豊橋市の中心部に向かいます。東八町交差点を左折して、江戸から数えて34番目の宿場町でる吉田宿に入ります。吉田宿は吉田城の城下町であり、東三河最大の宿場町です。過去の動画「田原街道」と「別所街道」の起点でもあります。

豊川を渡り、吉田宿を抜けます。ここからは国道1号の南を並走する道が東海道となります。豊川放水路の手前で豊川市に入ります。過去動画「平坂街道」と「伊那街道」の合流点である小坂井の交差点を越え、そのまま北西にすすみ白鳥5丁目西交差点で国道1号に戻ります。国府の交番前で国道1号を外れ、旧国府村に入っていきます。三河国の総鎮守である大社神社に立ち寄ります。

二川宿を抜け北西に進み、再び国道1号に出て豊橋市の中心部に向かいます。東八町交差点を左折して、江戸から数えて34番目の宿場町でる吉田宿に入ります。吉田宿は吉田城の城下町であり、東三河最大の宿場町です。過去の動画「田原街道」と「別所街道」の起点でもあります。

豊川を渡り、吉田宿を抜けます。ここからは国道1号の南を並走する道が東海道となります。豊川放水路の手前で豊川市に入ります。過去動画「平坂街道」と「伊那街道」の合流点である小坂井の交差点を越え、そのまま北西にすすみ白鳥5丁目西交差点で国道1号に戻ります。国府の交番前で国道1号を外れ、旧国府村に入っていきます。三河国の総鎮守である大社神社に立ち寄ります。

旧御油橋を渡り、江戸から数えて35番目の宿場町である御油宿に入ります。御油の松並木を通り過ぎるとすぐに江戸から数えて36番目の宿場町である赤坂宿に入ります。御油宿と赤坂宿の間隔は東海道では最短で約1.75kmです。赤坂宿本陣前を通り過ぎ、大橋屋に立ち寄ります。大橋屋は元々は旅籠の建物で、東海道では一番最近である2015年まで旅館として営業していました。現在は資料館となっており無料で中を見学できます。

旧御油橋を渡り、江戸から数えて35番目の宿場町である御油宿に入ります。御油の松並木を通り過ぎるとすぐに江戸から数えて36番目の宿場町である赤坂宿に入ります。御油宿と赤坂宿の間隔は東海道では最短で約1.75kmです。赤坂宿本陣前を通り過ぎ、大橋屋に立ち寄ります。大橋屋は元々は旅籠の建物で、東海道では一番最近である2015年まで旅館として営業していました。現在は資料館となっており無料で中を見学できます。

北西に進み国道1号に戻り、岡崎市に入ります。間の宿である本宿で国道1号を外れ、松平家に所縁のある法蔵寺に立ち寄ります。本宿の街を通り抜け再び国道1号に戻り、旧山中村舞木の集落を通り抜けたらまた国道1号に戻ります。市場町の交差点を過ぎてすぐに左折し、江戸から数えて37番目の宿場町である藤川宿に入ります。藤川宿資料館にある門は江戸時代に作られたものと言われています。

藤川宿の松並木を抜けて国道1号に戻ります。国道の西にある旧美合村を通り抜け、乙川を渡り、国道の東の旧男川村を通り抜けます。東名高速道路・岡崎I.C.を越えてしばらくすると江戸から数えて38番目の宿場町である岡崎宿に入ります。岡崎城の城下町である岡崎宿内の東海道は「岡崎二十七曲り」と呼ばれる複雑な曲尺手となっています。一部は生活道路となっているため徒歩で撮影します。八丁味噌で有名な八帖で岡崎宿を抜け、矢作川を渡ります。

北西に進み国道1号に戻り、岡崎市に入ります。間の宿である本宿で国道1号を外れ、松平家に所縁のある法蔵寺に立ち寄ります。本宿の街を通り抜け再び国道1号に戻り、旧山中村舞木の集落を通り抜けたらまた国道1号に戻ります。市場町の交差点を過ぎてすぐに左折し、江戸から数えて37番目の宿場町である藤川宿に入ります。藤川宿資料館にある門は江戸時代に作られたものと言われています。

藤川宿の松並木を抜けて国道1号に戻ります。国道の西にある旧美合村を通り抜け、乙川を渡り、国道の東の旧男川村を通り抜けます。東名高速道路・岡崎I.C.を越えてしばらくすると江戸から数えて38番目の宿場町である岡崎宿に入ります。岡崎城の城下町である岡崎宿内の東海道は「岡崎二十七曲り」と呼ばれる複雑な曲尺手となっています。一部は生活道路となっているため徒歩で撮影します。八丁味噌で有名な八帖で岡崎宿を抜け、矢作川を渡ります。

旧矢作村を過ぎ、国道1号に出て北西に進むと安城市に入ります。尾崎東交差点で国道を外れしばらく進むと左手に明治川神社があります。明治川神社には明治用水の開設に尽力した人たちが合祀されています。

猿渡川を渡ると知立市に入ります。松並木を過ぎ、国道1号を越えると江戸から数えて39番目の宿場町である池鯉鮒宿に入ります。以前走った「大浜街道」との追分を過ぎ、国道155号を越えてしばらく進むと逢妻川を渡り再び国道1号に出ます。

旧矢作村を過ぎ、国道1号に出て北西に進むと安城市に入ります。尾崎東交差点で国道を外れしばらく進むと左手に明治川神社があります。明治川神社には明治用水の開設に尽力した人たちが合祀されています。

猿渡川を渡ると知立市に入ります。松並木を過ぎ、国道1号を越えると江戸から数えて39番目の宿場町である池鯉鮒宿に入ります。以前走った「大浜街道」との追分を過ぎ、国道155号を越えてしばらく進むと逢妻川を渡り再び国道1号に出ます。

国道1号を少し北西に進むと刈谷市に入ります。国道1号を西に外れ、間の宿である旧今川村に入ります。 国道1号を渡り少し進むと境川を渡り豊明市に入ります。ここから三河国から尾張国に入ります。伊勢湾岸自動車道の手前で国道1号に戻り、旧東阿野村でまた国道1号を西に外れます。前後の集落を抜け中京競馬場付近で再び国道1号に戻ります。この近くには桶狭間古戦場伝説地があり、合戦で敗れた今川義元の墓があります。

国道1号を少し北西に進むと刈谷市に入ります。国道1号を西に外れ、間の宿である旧今川村に入ります。 国道1号を渡り少し進むと境川を渡り豊明市に入ります。ここから三河国から尾張国に入ります。伊勢湾岸自動車道の手前で国道1号に戻り、旧東阿野村でまた国道1号を西に外れます。前後の集落を抜け中京競馬場付近で再び国道1号に戻ります。この近くには桶狭間古戦場伝説地があり、合戦で敗れた今川義元の墓があります。

国道1号の脇道を少し進むと名古屋市緑区に入ります。間の宿である旧有松村に入りますが、一方通行のため逆から撮影します。有松地区は有松絞と呼ばれる伝統的な染色技術で有名で、町並みは重要伝統的建造物群保存地区となっています。

有松の西地区を通り過ぎ、名古屋第二環状自動車道の下をぐぐりしばらく進むと江戸から数えて40番目の宿場町である鳴海宿に入ります。本町交差点からは以前に走った「師崎街道」と「常滑街道」が知多半島方面に分岐します。

国道1号の脇道を少し進むと名古屋市緑区に入ります。間の宿である旧有松村に入りますが、一方通行のため逆から撮影します。有松地区は有松絞と呼ばれる伝統的な染色技術で有名で、町並みは重要伝統的建造物群保存地区となっています。

有松の西地区を通り過ぎ、名古屋第二環状自動車道の下をぐぐりしばらく進むと江戸から数えて40番目の宿場町である鳴海宿に入ります。本町交差点からは以前に走った「師崎街道」と「常滑街道」が知多半島方面に分岐します。

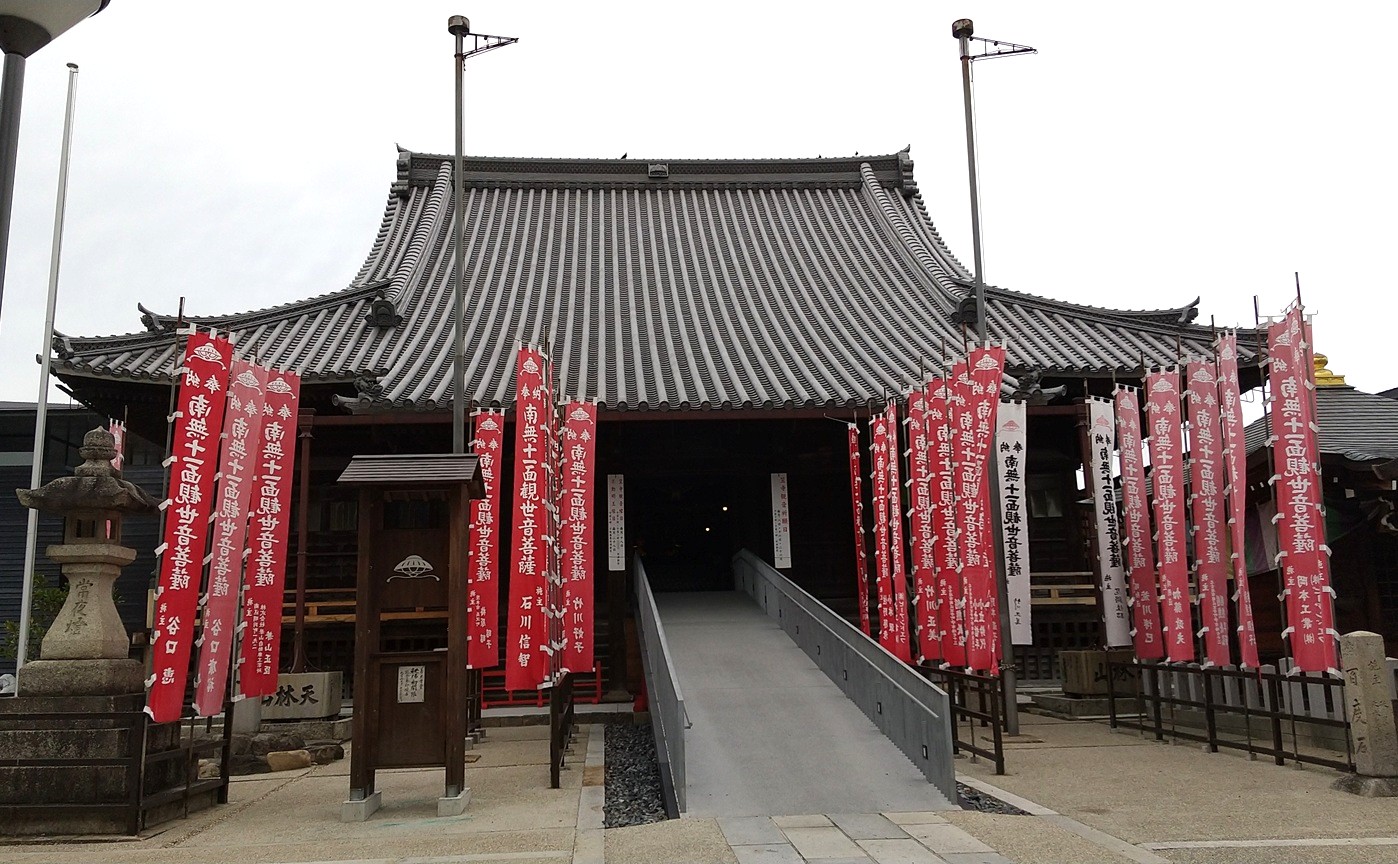

鳴海宿を過ぎてからは北上し、天白川を渡って名古屋市南区に入ります。笠寺大地と呼ばれる小高くなった道を上っていくと笠寺観音の山門前を通ります。笠寺観音は以前に立ち寄った甚目寺(津島街道)や龍泉寺(瀬戸街道)と同じく「尾張四観音」の一つです。

名鉄本線の線路を渡り、北上します。旧呼続村を越え山崎川を渡り名古屋市瑞穂区に入ります。再び国道1号に戻りますが、すぐにその側道が東海道となります。熱田区の東海道は逆向きの一方通行のため逆から撮影します。蓬莱軒近くの県道55号から本来の向きに戻り、突き当りに今回のゴールである「宮の渡し公園」があります。

鳴海宿を過ぎてからは北上し、天白川を渡って名古屋市南区に入ります。笠寺大地と呼ばれる小高くなった道を上っていくと笠寺観音の山門前を通ります。笠寺観音は以前に立ち寄った甚目寺(津島街道)や龍泉寺(瀬戸街道)と同じく「尾張四観音」の一つです。

名鉄本線の線路を渡り、北上します。旧呼続村を越え山崎川を渡り名古屋市瑞穂区に入ります。再び国道1号に戻りますが、すぐにその側道が東海道となります。熱田区の東海道は逆向きの一方通行のため逆から撮影します。蓬莱軒近くの県道55号から本来の向きに戻り、突き当りに今回のゴールである「宮の渡し公園」があります。

熱田湊からは東海道唯一の海路区間を「七里の渡し」で移動するか、以前走った陸路の「佐屋街道」や「美濃路」に迂回することになります。船の出航待ちの旅人で賑わった宮宿(熱田宿)は東海道最大の宿場町でした。

熱田湊からは東海道唯一の海路区間を「七里の渡し」で移動するか、以前走った陸路の「佐屋街道」や「美濃路」に迂回することになります。船の出航待ちの旅人で賑わった宮宿(熱田宿)は東海道最大の宿場町でした。